实验室是科学研究和人才培养的重要场所,也是安全风险较高的特殊区域。随着高校科研活动的日益频繁和实验条件的不断改善,实验室安全管理面临着新的挑战与机遇。

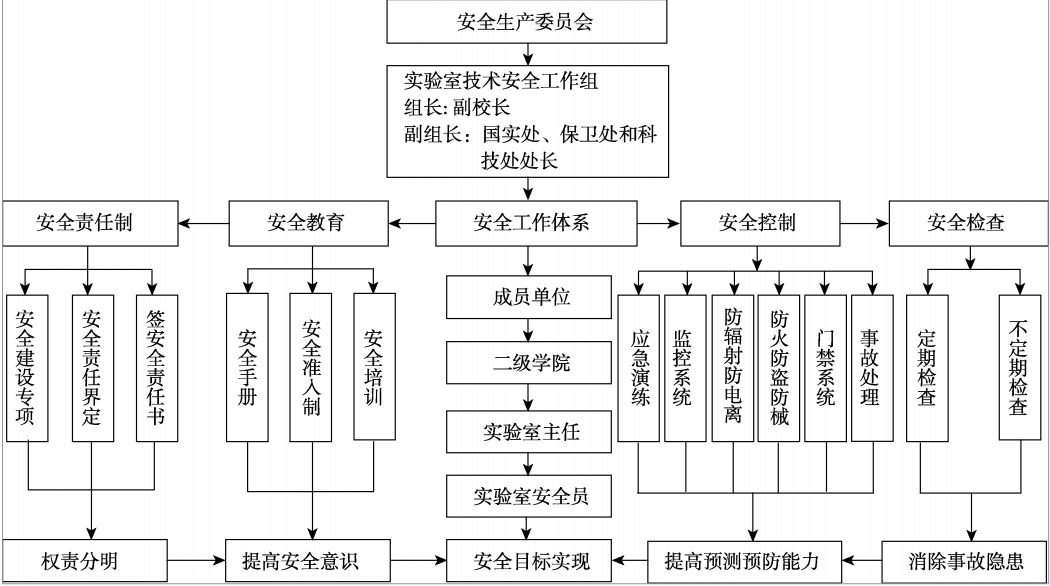

本指南系统梳理了实验室安全的核心要素,涵盖安全规则、危险源识别、应急处理等关键内容,旨在为广大师生提供全面、实用的安全指导,帮助建立"安全第一、预防为主、综合治理"的安全理念,共同营造安全、有序的实验环境。

安全是科研工作的生命线,是创新创造的前提保障

使用说明

本指南适用于各类实验室人员学习参考,各实验室可根据自身特点制定具体实施细则

实验室是科学研究和人才培养的重要场所,也是安全风险较高的特殊区域。随着高校科研活动的日益频繁和实验条件的不断改善,实验室安全管理面临着新的挑战与机遇。

本指南系统梳理了实验室安全的核心要素,涵盖安全规则、危险源识别、应急处理等关键内容,旨在为广大师生提供全面、实用的安全指导,帮助建立"安全第一、预防为主、综合治理"的安全理念,共同营造安全、有序的实验环境。

安全是科研工作的生命线,是创新创造的前提保障

本指南适用于各类实验室人员学习参考,各实验室可根据自身特点制定具体实施细则

实验室安全不仅关系到师生的生命健康和学校的财产安全,更直接影响教学科研活动的正常开展和学校的稳定发展。近年来,国内外高校实验室安全事故频发,造成了严重的人员伤亡和财产损失,教训极为深刻。

实验室存在多种危险源,一旦发生事故可能造成人员伤亡。重视安全工作能够有效预防各类伤害事故,保护师生生命健康。

避免因安全事故导致实验数据丢失、科研设备损坏和实验项目中断,保障科研工作的连续性和稳定性。

预防重大安全事故发生,减少因事故引发的不良社会影响,保障学校正常的教学科研秩序和声誉。

据统计,高校实验室事故中,70%以上是由于人为操作不当和安全意识薄弱造成的,85%的事故是可以通过有效的预防措施避免的。

实验室安全是一项系统工程,需要全体人员的共同参与和持续努力。只有将安全意识内化于心、外化于行,才能从根本上防范安全风险,确保实验室工作安全有序开展。

实验室安全基本规则是保障实验室正常运行的基础,是所有进入实验室人员必须遵守的行为准则。这些规则基于长期实践经验总结而成,旨在最大限度降低安全风险。

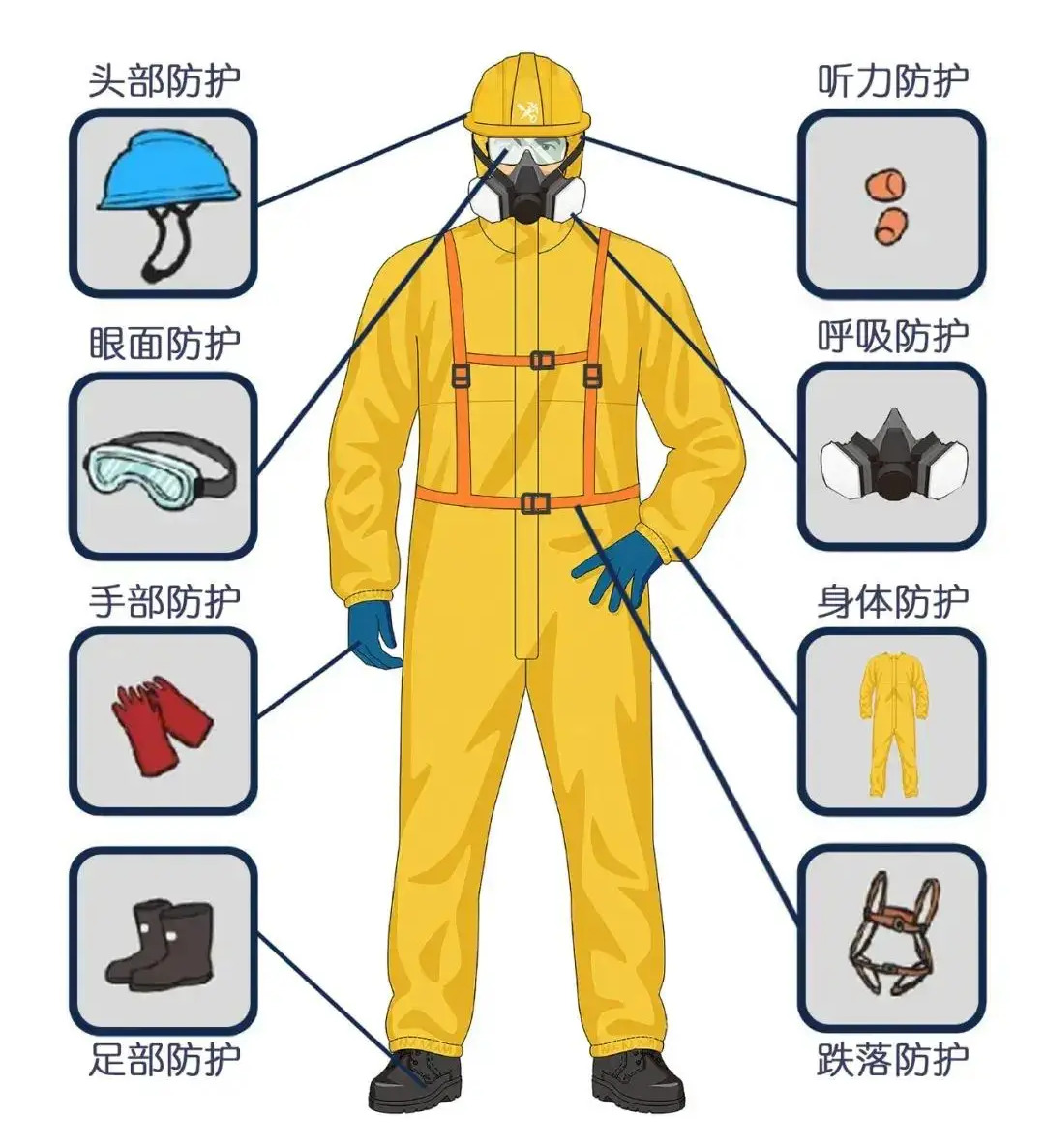

危险源识别是实验室安全管理的基础工作,只有准确识别潜在风险,才能采取有效的预防措施。实验室危险源种类繁多,需要根据实验室类型和实验内容进行针对性识别。

如乙醇、乙醚、丙酮、汽油等,具有低闪点、易挥发特性

如硫酸、盐酸、氢氧化钠、氢氟酸等强酸强碱

如氰化物、砷化物、重金属盐、有机磷化合物等

如高锰酸钾、过氧化氢、硝酸铵、氯酸钾等

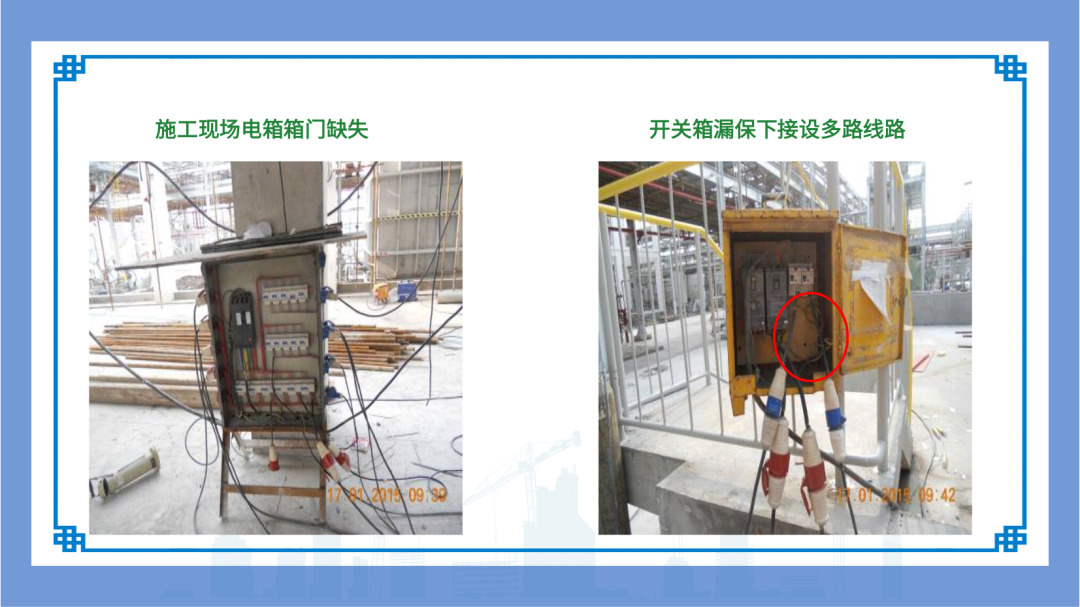

实验室电气危险源主要包括:

正确的电线连接和设备接地

杂乱的电线和违规接线

涉及辐射的实验室主要危险源:

减少受照时间,避免不必要的停留

增大与辐射源距离,远离高辐射区域

使用适当屏蔽材料(铅、混凝土等)

接触辐射源必须佩戴相应的监测设备,严格按照操作规程进行操作,定期进行健康检查。

生物实验室主要危险源包括:

生物安全等级划分:

根据生物危害程度,生物安全防护水平(BSL)分为4级,BSL-1至BSL-4,级别越高,防护要求越严格。实验室应根据所处理的生物材料选择相应的防护级别。

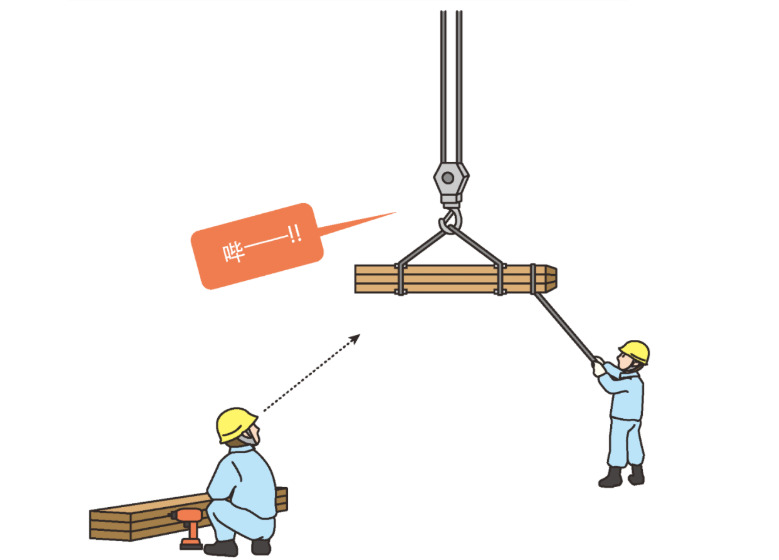

常见的机械伤害风险源:

紧急情况下,保持冷静是首要原则,优先保障人身安全,及时报警并报告相关负责人

| 泄漏类型 | 应急处理措施 |

|---|---|

| 腐蚀性液体 | 穿戴防护装备,用沙土吸收,中和处理(酸用弱碱,碱用弱酸),放入专用容器 |

| 挥发性液体 | 疏散人员,通风换气,禁用火源,用防爆设备收集处理,避免蒸气扩散 |

| 有毒气体 | 立即撤离上风向,佩戴防毒面具,关闭气源,用适当吸收剂处理 |

| 固体化学品 | 避免扬尘,用湿润方法收集,放入密封容器,做好标识 |

报告事故时应清晰说明:事故地点、事故类型、伤亡情况、已采取措施、报告人及联系方式等信息,以便救援人员做好准备。

实验室安全文化是实验室文化的重要组成部分,是保障实验室安全的灵魂和软实力。它以"安全第一"为核心,通过长期培养和实践,形成全体人员共同遵守的安全价值观、行为准则和工作氛围。

树立"安全第一、预防为主、综合治理"的理念,将安全意识融入日常实验工作中,形成"不安全不实验"的思维模式。安全是科研工作的前提和基础,没有安全就没有一切。

明确每个人的安全责任,形成"人人讲安全、事事讲安全、时时讲安全"的氛围。实验室负责人、指导教师、实验人员各负其责,共同构建安全防线。

建立常态化安全培训和学习机制,定期组织安全知识讲座、技能培训和应急演练,使安全知识和技能成为每个实验室成员的必备素质。

鼓励实验室成员之间的安全沟通,及时分享安全经验和隐患信息,建立开放的安全反馈机制,形成互帮互助的安全共同体。

通过分析典型实验室安全事故案例,总结经验教训,提高安全意识,避免类似事故再次发生。每个案例都包含事故经过、原因分析和预防措施。

某高校化学实验室,学生在加热回流实验中,未检查冷凝管是否通畅,导致乙醇蒸气泄漏,遇明火引发火灾,烧毁实验台及周边设备,幸无人员伤亡。

某研究所实验室,研究员在转移浓硫酸时,因试剂瓶滑落,导致浓硫酸溅到手臂上,造成二度化学灼伤。由于未及时用大量清水冲洗,导致灼伤面积扩大。

某生物实验室,学生在处理微生物样本时,未按规定在生物安全柜内操作,导致样本溅落污染实验台。未及时彻底消毒,造成后续操作人员接触感染。